“La educación debe ser prioridad de la agenda pública regional“

Cómo contribuimos a la educación

Transformamos la educación en el Valle del Cauca a través del voluntariado.

Educación de calidad

“25 años movilizando la educación que queremos para el Valle del Cauca”

leonor salazar

Presidente

La Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE) nace en 1999, como una iniciativa del sector empresarial, social y académico. En el año 2000 queda adscrita a Planeta Valle, fundación anexa a la Cámara de Comercio de Cali.

Su misión es incidir en políticas públicas y movilizar diferentes sectores para que la Educación de calidad, con enfoque diverso e integral, sea una prioridad permanente del estado y la ciudadanía en el Valle del Cauca.

Subcomisiones

La Comisión se encuentra organizada en subcomisiones temáticas, especializadas en el estudio y desarrollo de iniciativas, para el mejoramiento de la calidad, cobertura y equidad de la educación.

Logros & Acciones

Prográmate con nuestro calendario de actividades por la Educación

Mensajes de los voluntarios

Durante estos 25 años hemos trabajado por mejorar los distintos ámbitos de la Educación gracias al aporte incondicional de cientos de voluntarios.

Encuentro VALLE DEL CAUCA INCLUYENTE

Evento realizado en el marco del día internacional de las personas con discapacidad.

Proyecto Palmira en Movimiento

En una iniciativa de Gases de Occidente y la Comisión Vallecaucana por la Educación se cerró este 3 de Diciembre…

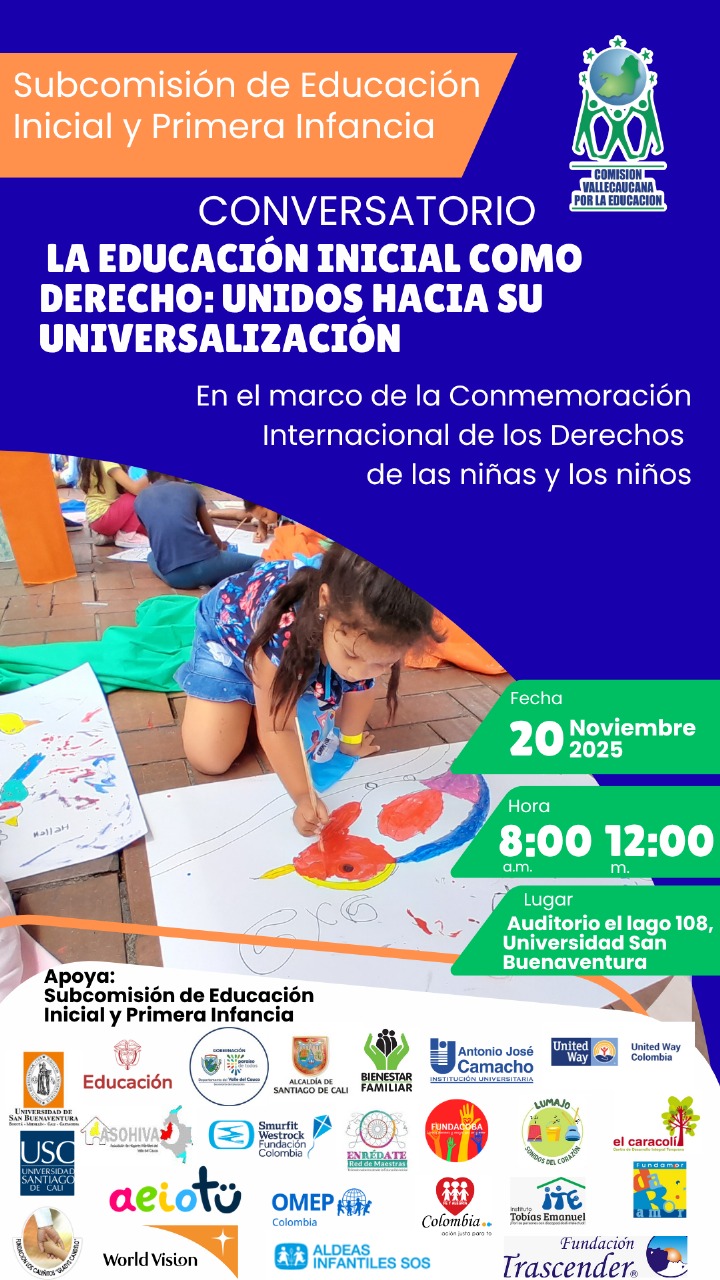

Conversatorio | La educación inicial como derecho: unidos hacia su universalización

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️👀 En el marco de la conmemoración de los derechos de las niñas y niños y la semana de la…

Actividades de la CVE

Espacios conformados por representantes de los distintos sectores y precedidos por la Dirección Ejecutiva de la CVE, de manera conjunta con el Secretario de Educación.

Plenarias

Realizar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos educativos definidos como críticos para el sistema educativo en el departamento. En este espacio, bimensual, confluyen todas las Subcomisiones, Comités Intersectoriales, Gobierno y comunidad educativa en general.

Foros permanentes y encuentros temáticos

Generar debate, intercambio y posicionamiento de temas específicos en educación, identificados al interior de las Subcomisiones de la CVE. Actualmente estos espacios se trabajan desde las Subcomisiones de Educación Temprana, TIC y Educación Inclusiva.

Comités Intersectoriales

La Comisión Vallecaucana por la Educación cuenta con Comités Intersectoriales de Apoyo a las Secretarías de Educación del Valle del Cauca.

Aportantes

Gracias por su compromiso con el Valle del Cauca